未来网北京4月12日电(记者 杨波)4月12日,教育部正式公布了《2019年度面向中小学生的全国性竞赛活动名单》。这份只包含29项全国竞赛的“白名单”一经公布,就在中小学生竞赛圈和培训圈中引发了“地震”。

对于出台的这份“白名单”,中国教育科学研究院基础教育研究所陈如平认为,这可被视为治理各类违规竞赛活动的雷霆行动。

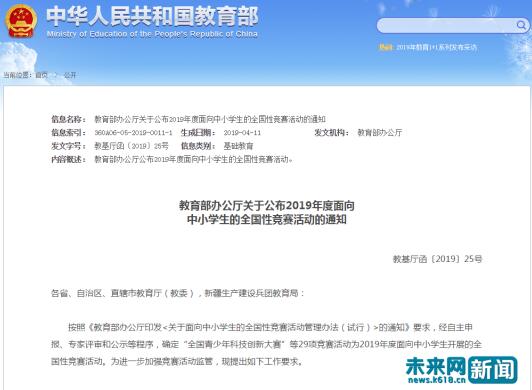

截图自教育部官网

3项竞赛活动因违规被取消

从去年2018年10月开始,经自主申报、专家评审和面向社会公示等程序,教育部才最终遴选出29项面向中小学生的全国性竞赛活动。

值得注意的是,此次正式公布的名单比之前公示名单少了3项,对此,教育部基础教育司负责人表示,调查发现,第十四届全国高中生创新作文大赛等3项竞赛活动,存在承办方违规办赛、竞赛管理主体责任落实不到位、主办方年检不合格等问题,不符合《管理办法(试行)》有关条款的规定,因此被取消。

近年来,由于各方面原因,面向中小学生的竞赛活动乱象丛生,已出现“尾大不掉”之势。在陈如平看来,一些社会团体和企事业单位面向中小学生开展了诸多不同层次、不同类型的竞赛活动,由于缺乏规范和管理,各类竞赛造成了中小学生过重的课外负担,严重影响了中小学校正常教育教学秩序。

同时,他认为,有的家长出于子女招生升学等功利目的,对各种竞赛活动不计成本参加,不惜重金求奖,最终对这些竞赛活动起到推波助澜的作用,对教育生态产生极大的负面影响,严重违背了竞赛的初衷和本来。

记者注意到,去年9月,教育部就出台了《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法(试行)》,对中小学生的全国性竞赛活动作出规范。其中,要面向中小学生的全国性竞赛活动原则上不面向义务教育阶段、做到“零收费”、不作为中小学招生入学的依据等要求均被重点强调。

陈如平认为,规范有序的竞赛对学生的成长以及选拔培养一批具有发展潜力和综合素养的后备拔尖人才,具有一定意义。

资料图:青少年机器人竞赛现场。 武俊杰 摄

学科类赛事“缩水”

此外,此次公布的“白名单”中,记者注意到,此次公布的29项赛项中,除青少年科学调查体验竞赛之外,其他竞赛项目高中学生群体均可参加,其中学科类的赛事全部只面向高中生。

对此,陈如平认为,这可谓真正地“缩水”“瘦身”,其真正目的不仅如此,而是让各类面向中小学生的竞赛活动回归本位,回到本来,发挥竞赛的综合育人功能,杜绝把竞赛仅仅当作招生入学的“敲门砖”“入场券”。

此次教育部公布的这份竞赛“清单”中显示,学科类竞赛保留了数学、物理、化学、信息学奥林匹克竞赛等13项,教育部指出要严格控制竞赛数量,特别对学科类竞赛数量大幅压缩。

“发布这份竞赛‘清单’是一个重要节点,标志着国家全面治理面向中小学生的竞赛活动转入‘下半场’。”江苏省南京市教育局戴兴海分析认为,治理面向中小学生竞赛活动,是从国家到地方的一项系统性工作。

他认为必须从严控制竞赛活动总量,从严限制学科类竞赛活动,从严规范竞赛活动面向学段,从严规范竞赛活动命题,从严规范竞赛成绩的呈现与使用等。

其次,必须坚持公益性质,不得以营利为目的,不仅比赛本身要坚持“零收费”,也不得以任何方式向学生和家长“转嫁”活动成本,或通过组织培训、推销或变相推销资料、商品等方式搞“体外收费”。

同时,还必须规范结果使用,特别是通过严格监管让竞赛结果与中小学招生入学真正“脱钩”。

最后,戴兴海认为,对列入“清单”的各级竞赛活动全过程监管,对“清单”之外竞赛活动的有效规禁,需要各级教育行政部门层层压实责任,需要各中小学校真正当好监督哨所,需要社会各方积极参与监督。